|

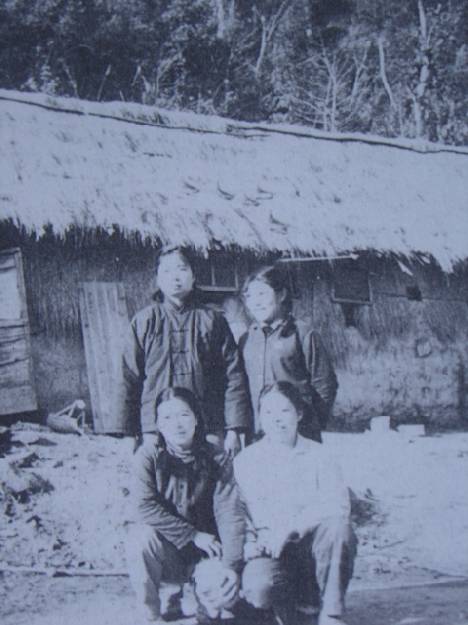

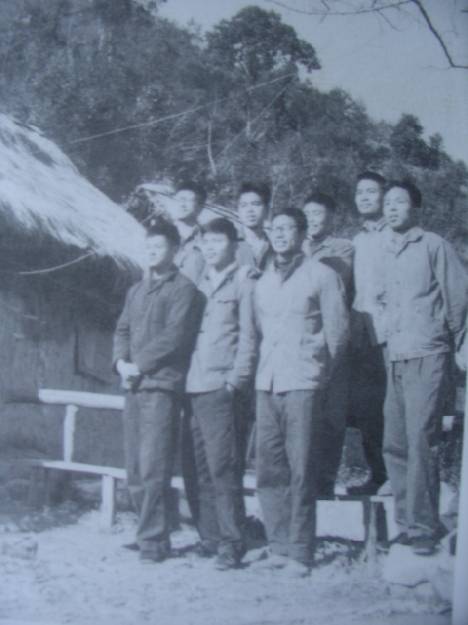

1968年10月农场第二次开发陈洞,本人有幸成为二十名突击队员中的一员。后来大批农友上陈洞,组成约70多人的一个连,大家都喜欢称居住的茅草屋为“光华轮”。就象现在的广州市新电视塔——“广州塔”,人们爱称“小蛮腰”一样。

“光华轮”是一双姐妹轮,我们男、女生分开各居一艘。每艘船约;长25米,宽8米,高6米。是用我们的双手;伐山上的竹、木造支架,割山上茅草铺屋顶,揉禾草和泥,搭糊墙壁建起来的。整间茅草屋每一寸地方,都浸透农友们汗水与深情。屋内原设计布局纵向;中间为通道,两边分别用树条搭架,上置床板便成长长的平铺。实际上;为了方便管理,横向再用竹柵栏开几段为数个室,农友们分班居住。(也有特别的,我班床铺就是沿竹柵走向的。)人在其中一室打一个喷嚏,全屋可闻。每人安排有约一米宽的床板位置。我的位置左边是墙,右边是亚龄,再过是劳子。我们三人共一个床架,是“铺友”。我床头竹柵那边是另外一个班的农友;“美国佬”——“造紫厂”命名人。茅草屋内布置极似当时航行于广州—肇庆—梧州“红星轮”的四等舱。恰逢当时中国人民自己制造出万吨巨轮——“光华轮”扬名四海,举国欢腾。我们精神也为之一振!却苦于找不到其照片。还是豪情万丈的劳子提议;我们住的茅草屋也是我们自己制造的,叫;“我们的光华轮”——想不到应者云集!传的次数多了,“我们的”被省略去。从此“光华轮”就在我们蚁民之间广为流传。……私下“盗名”己经触犯“天条”,而更为严重的是其作者还正扣着“×××”的帽子!事情一下变得非常严重,一时“高天滚滚寒流急”。其实,我们几个“以天下为己任”的人心中,还有更深的一层意思;浩劫一定会过去,“光华轮”就是中国的“诺亚方舟”。

还有私下命名的——“造紫厂”。当时,部分农友支援县造纸厂建设去了,我们留下来的工作更艰苦,为了在陈洞早稻不误农时插上秧,春节前就要播下第一批“大田尼龙育秧”,秧田要“三犁三耙”,才能造秧床、播种。我们“驶牛仔”(当然,也有女中豪杰——“驶牛女” )卷起裤管,赤着双脚,整天在寒冷刺骨的水田里“摸爬滚打”。我们常自称为“赤脚大仙”,其实此名并不贴切。冬末,陈洞上午八时太阳还未普照,空气还是极其寒冷,经一夜北风刮过的待耙水田中,犁翻隆起的泥土水线边沿还有薄冰卡着。我们是农垦工人,准时八时开工;赤足先单脚下水田,脚底刚接触水面就仿佛象触电一样——“嗞 ” 的一声,一股寒气直逼全身,使人不禁打一个哆嗦。咬牙坚持,并将双脚都放进水中,只感到万针刺双脚,脚面更甚;渐渐地整双脚的下水部分,先由正常的肤色变成苍白色,再变成粉红色,再而变成紫红色;感觉先由万针穿刺到彻骨疼,再到麻疼,最后全无知觉。我们“驶牛仔”赤着双脚,整天驶牛犁耙田奔走在水田里,常常被夹在泥里的冰碴划破而毫无感觉。直到洗脚上田后,才发现自己紫红的双脚又多了几道深浅不一的创口。——“造紫创” 。“……汗滴禾下土,……”众所周知,而“血染禾下土,”只有我们“驶牛仔”所知。正是;“犁耙冻彻骨,血沃禾下土;谁知‘知青’路,步步皆辛苦!”。每当回忆陈洞生活,我又仿佛看见;“美国佬”永远乐观的笑脸,耳边仿佛又响起;“清化佬,哈哈,我们去‘造紫厂’!”的熟悉声音……

冬季,每当西伯利亚寒流袭来;一夜之间,陈洞的山头上,树上,地上全部覆盖上厚厚的“白头霜”。“光华轮”内,我们晚里掛在蚊帐绳上的湿毛巾,第二天变成“冰淇淋布”,我们常常在0℃以下的室内温度里渡过漫漫寒夜。上山下乡前我母亲节衣缩食,特地为我添加一件“加厚卫生衣”,每晚穿着它睡觉也感到寒风穿透过盖在身上的棉被直达心窝 ,而从心窝里引发出阵阵寒慄,使人全身战粟,连床垫之下的床板也引起“共振”,在咯咯作响,——冷得人极其难受。其实,上山下乡时广州市政府也知道粤北山区属高寒山区,己经发给我们每人一件约2斤重的短棉衣和约5斤重的棉胎,(棉被套由知青家长自己解决——布票奇缺。)。当然;还有我们头上一顶不能遮风挡雨的竹帽和胸前一朶夸张的大红花。到农场后约四个月,广州市政府又组织“慰问团”实地考察,决定每人再发3斤重棉花的钱,好让我们有8斤重的棉被过冬。此工作也算做得过细,钱也落实到我们每个人手中;但我走遍司前街,却无人愿意加工3斤/床的棉胎,当地都是10斤/床,12斤/床的。相信大部分农友也是处处碰壁,“3斤棉胎”也许变成司前街的“红烧肉”罐头或红旗镇“狗肉煲”,下肚御寒去了。我每天在寒冷刺骨的水田中犁耙田,怕日后会落得风湿性关节炎,——“3斤棉胎”变成每晚睡前一小口“五粮玉液”,驱寒祛湿去了。在陈洞,每夜冷得象“寒号鸟”一样,我们不怪别人,只怨自己。但有特例……

1965年9月,初到司前,农场三个连队住在“刘屋大围”,一天刚入夜,围外一户人家失火,冲天的火光就是命令,农友们拿着自己带来的镀锌铁皮桶,奋不顾身地投入平生第一次灭火战斗中去……,(当时也不知约二公里外,住在森工站的一个连队的农友是否有赶来参加。)不久,大火灭了。原来,当地农舍多是杉皮屋,大火一下子就烧通了顶,人力用水桶面对着红红的烈火拨水,其高度与距离都有限,能控制着火势,保住了近在咫尺的其他杉皮屋己经属万幸了。火灾后现场一片焦黑,全身衣服湿透的男主人抱着一个同样是全身湿透的小孩,倦曲着坐在一块焦黑的石头上一同哭泣。我们已经竭尽全力了,农友们忙于寻找自己早已面目全非的铁皮桶;有圆桶变成偏桶的,有提手不知去向的,有底环脱落了成光身的。我的也变成独耳桶!——便四处寻找;还好!终于找回了另一个耳并配回提手。有几个女农友操着纯粹的广州话对着丝毫不懂广州话的客家人——失火屋女主人表示安慰与同情;也有农友拿出身上仅有的——也许是上山下乡时其父母给的“防身钱”塞进失火屋主老太太手中……。农友们提着自己的烂铁桶己经纷纷离去。此时,只见一个男农友走上前去,脱去棉衣,再脱去贴身的黒毛线衣,并将黒毛线衣披在全身还在发抖的小孩身上,转身穿上棉布,低着头找自己的桶去了。我们刚组建农场,274名广州知青多互不认识,只能从穿衣与口音来分辨,而且夜己深,煤油灯光线极弱,未能看清上述几个对失火一家“有特殊贡献”的农友真面容。他(她)们都是谁?这是司前农场给我第一个待解之谜。

我对送毛线衣的人特别在意;因为从此以后,他只能穿“真空棉衣”——外面是厚硬棉衣,里面只有一件单衣或赤膊。穿“真空棉衣”会使人极其难受。特别在室外,寒风是无孔不入的;从袖口、从衣下沿、从颈部,甚至可以透过棉衣钻进来。冷得人就好象真的没有穿衣服一样——“真—空”。三年之后,我上了陈洞不久,无意中发现“铺友”劳子喜欢穿“真空棉衣”,当时也未在意。天气渐寒冷,特别是西伯利亚寒流袭来时冷得人实在不行!只见他;棉衣外加双重麻绳缚腰,颈部圈上一条小毛巾,棉衣袖口外加一双短袖套,默默地自己单独劳动去了。如此打扮在当地山里人中也属罕见,而全场274名农友中只有他一人。每次见到此情此景,我内心深处便会产生出一种无言的敬意。这,也许就是“人格的魅力”吧。

一天深夜,我从梦中冻醒,辗转反侧。漆黑的“光华轮”上隐约传来农友轻轻的梦语,细细聆听是——梦歌;“……起来!饥寒交迫的奴隶,起来!全世界受苦的人……”,旋律准确,吐字清晰——原来有农友冷得实在不能入睡,干脆坐起来唱“国际歌”驱寒。我也披上棉衣坐起,和着节拍轻轻地哼,怕吵醒身旁难得熟睡的农友。不久“光华轮”上,仿佛每个角落都响起低沉雄浑的男中音——“……满腔的热血己经沸腾,要为真理而斗争……”。唱着唱着,我感觉到“地下之火在运行!” ……渐渐地歌声变弱直至停止。一切又恢复原来山林寒夜特有的寂静。

第二天,恰逢星期日,大睛天。许多农友不约而同地纷纷将棉被、禾草编成的床垫等拿出来晒太阳,让它们白天吸足太阳的热量到寒夜给我们温暖。从此以后,每次“西伯”来访,陈洞就会出现一道亮丽的风景线——房前屋后都是我们的“万国旗”。我们巧用“太阳能”安全地渡过一次又一次严寒;若干年后,我们才知道席卷中华大地的十年浩劫那时才刚刚开始。

|